Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

B4 - Formations sablo-graveleuses de l’aquifère du mio-Plio-Quaternaire dans le secteur de Salles

Âge : entre -15 Ma et 10 000 ans

Formation : Miocène / Pliocène / Pléistocène

Carte géologique : 826, 850

Présentation

Cette excursion va vous permettre d’observer un aquifère de surface : il s’étend dans la partie centrale et occidentale du Bassin Aquitain, appelé le « Triangle Landais », terme qui désigne le triangle limité au nord par l’estuaire de la Gironde et la rivière Dordogne, au sud par l’Adour, à l’est par la Baïse et à l’ouest par l’océan Atlantique.

L’ aquifère étudié est composé de sédiments sablo-argileux déposés à partir du Miocène moyen jusqu’au Quaternaire. L’ensemble forme un « aquifère multi-couches » présentant des niveaux argileux, d’extension et épaisseur très variables, pouvant séparer des formations réservoirs (voir les logs). L’ aquifère est dit « libre ou semi-captif ».

Ces dépôts néogènes, c’est-à-dire de la partie la plus récente de l’ère Tertiaire (regroupant le Miocène et le Pliocène), à quaternaires dépassent parfois 150 m d’épaisseur. Ils forment un ensemble de séquences sédimentaires déposées progressivement vers l’ouest et le nord (on parle de séquences progradantes vers l’ouest et le nord). Ces séquences sédimentaires correspondent à différents stades de comblement de la plaine deltaïque que formaient à l’époque les Landes de Gascogne.

L’ensemble est recouvert par un manteau sableux d’origine éolienne : le

Sable

des Landes.

L’excursion propose d’observer la plupart de ces séquences (de la plus ancienne à la plus récente), ainsi que les formations situées à la base et au sommet de cet ensemble. Ce sont :

- les grès calcaires fossilifères d’âge Miocène moyen,

- séquence 1 : la formation des Sables fauves d’âge Miocène moyen,

- séquence 4 : la formation d’Onesse d’âge Pléistocène inférieur basal (Quaternaire) - passant latéralement au nord à la formation de Béliet,

- séquence 5 : la formation de Belin d’âge Pléistocène inférieur (Quaternaire) - passant latéralement au nord à la formation de Sadirac,

- les formations de Castets-Marcheprime d’âge Pléistocène moyen (Quaternaire inférieur).

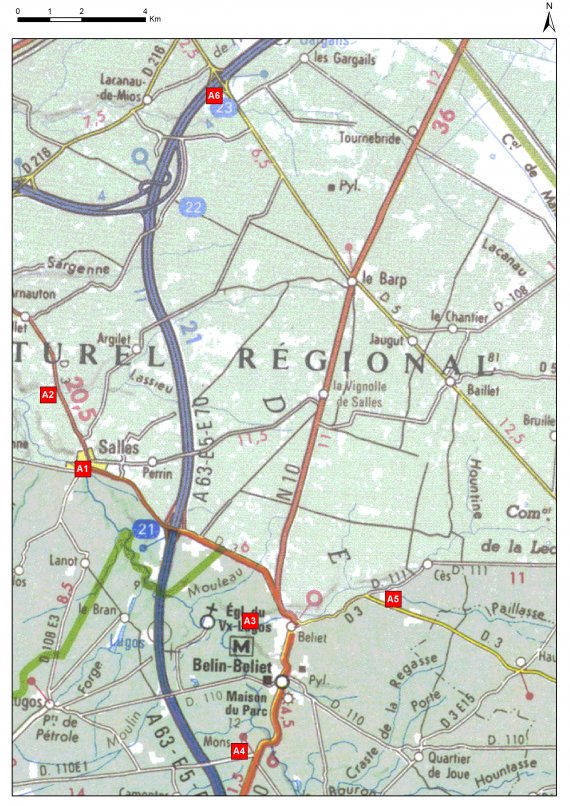

L’itinéraire décrit la série sédimentaire dans l’ordre stratigraphique :

- en commençant à Salles,

- en passant par Belin-Béliet au sud,

- et en finissant à Lacanau-de-mios au nord.

Bordé au nord et à l’est par les massifs cristallins hercyniens (massif armoricain et massif central), et au sud par les Pyrénées, le Bassin Aquitain a connu dans sa partie centrale et occidentale un comblement exclusivement détritique pendant les 14 derniers millions d’années de son histoire. Sa partie la plus occidentale, les Landes de Gascogne, a servi d’ultime réceptacle aux dépôts pliocènes et quaternaires.

Dès le Miocène moyen, la régression généralisée de la mer favorise la sédimentation continentale au sein du delta landais. Cette sédimentation s’est produite dans des environnements de réseaux fluviatiles divagants (se déplaçant au fil du temps) au sein d’une plaine d’inondation marécageuse.

Cet aquifère de surface vient directement alimenter les aquifères captifs plus profonds constitués des dépôts marins du Miocène inférieur. Il est aussi en relation avec le réseau hydrographique en contribuant au débit des cours d’eau. Le niveau de la nappe évolue annuellement en fonction des phénomènes climatiques et des prélèvements agricoles.

Du fait de sa faible profondeur et de ses réserves importantes, il présente un intérêt économique primordial : irrigation des cultures, croissance du pin maritime, soutien d’étiage des cours d’eau, arrosages collectifs (terrain de sport…) ou individuels, industries et pompes à chaleur. Le nombre d’ouvrages le captant est très important, vraisemblablement supérieur à 10 000. Sur les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, les prélèvements agricoles, relativement mal connus, peuvent être estimés à plus de 200 millions de m3 par an.

Cet aquifère est particulièrement vulnérable. En dehors de teneurs variables en nitrates et pesticides qui dépendent des activités de surface, il est caractérisé par des teneurs naturellement élevées en fer et parfois en métaux lourd, ainsi que des pH souvent acides.

Dans les Landes de Gascogne, on dénombre 256 sources et fontaines guérisseuses. Un véritable culte leur était voué ; très vivant jusqu’au milieu du XXème siècle, probablement lors des pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle, il est plus discret aujourd’hui.

Rares sont les villages qui ne possèdent pas leur fontaine guérisseuse ; les croyances autour de ces lieux soulèvent bien des interrogations. Le mystère des fontaines et de leur pouvoir de guérison perdurent… Un arrêt concerne l’une d’entre elles sur la commune de Belin-Béliet ; une occasion de voir, sur le terrain, l’expression naturelle en surface de ces aquifères et d’avoir une explication hydrogéologique.

Géologie du secteur et du Triangle Landais

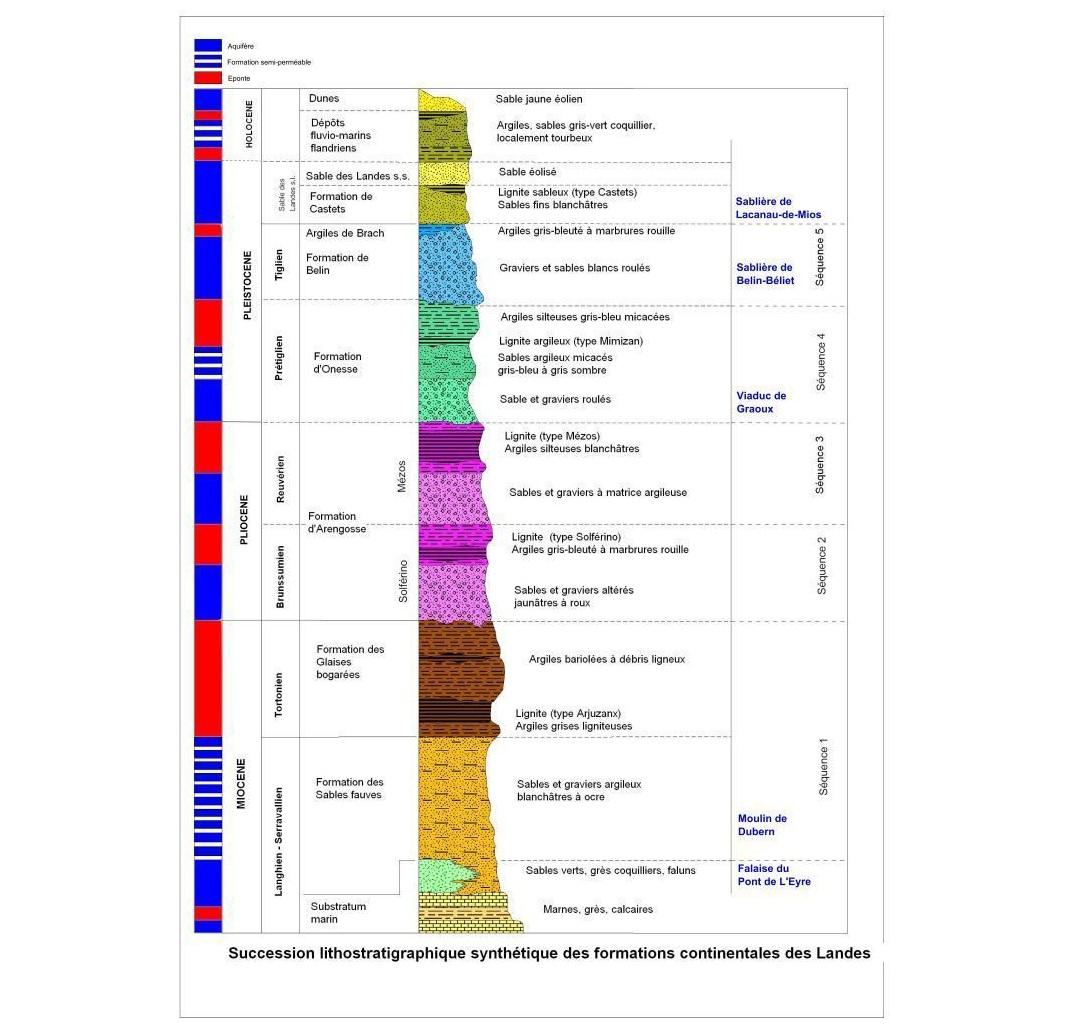

Logs synthétiques des formations du Triangle Landais

La série continentale deltaïque qui a été reconnue dans les Landes de Gascogne, a permis d’établir une succession lithostratigraphique virtuelle (log ci-dessous), organisée en cinq grandes séquences sédimentaires. Ces séquences présentent chacune une évolution grano-décroissante, c’est-à-dire qu’elles concentrent les graviers et sables grossiers à la base et finissent par les argiles au sommet. D’où l’alternance de niveaux réservoirs séparés par des niveaux imperméables ( aquifère multi-couches).

Log synthétique des formations rencontrées dans les Landes

BRGM

Ce log rassemble l’ensemble des formations rencontrées dans les Landes. Les extensions et épaisseurs de ces formations sont très variables, de ce fait, aucune coupe complète de cette série sédimentaire n’est observable sur une même verticale.

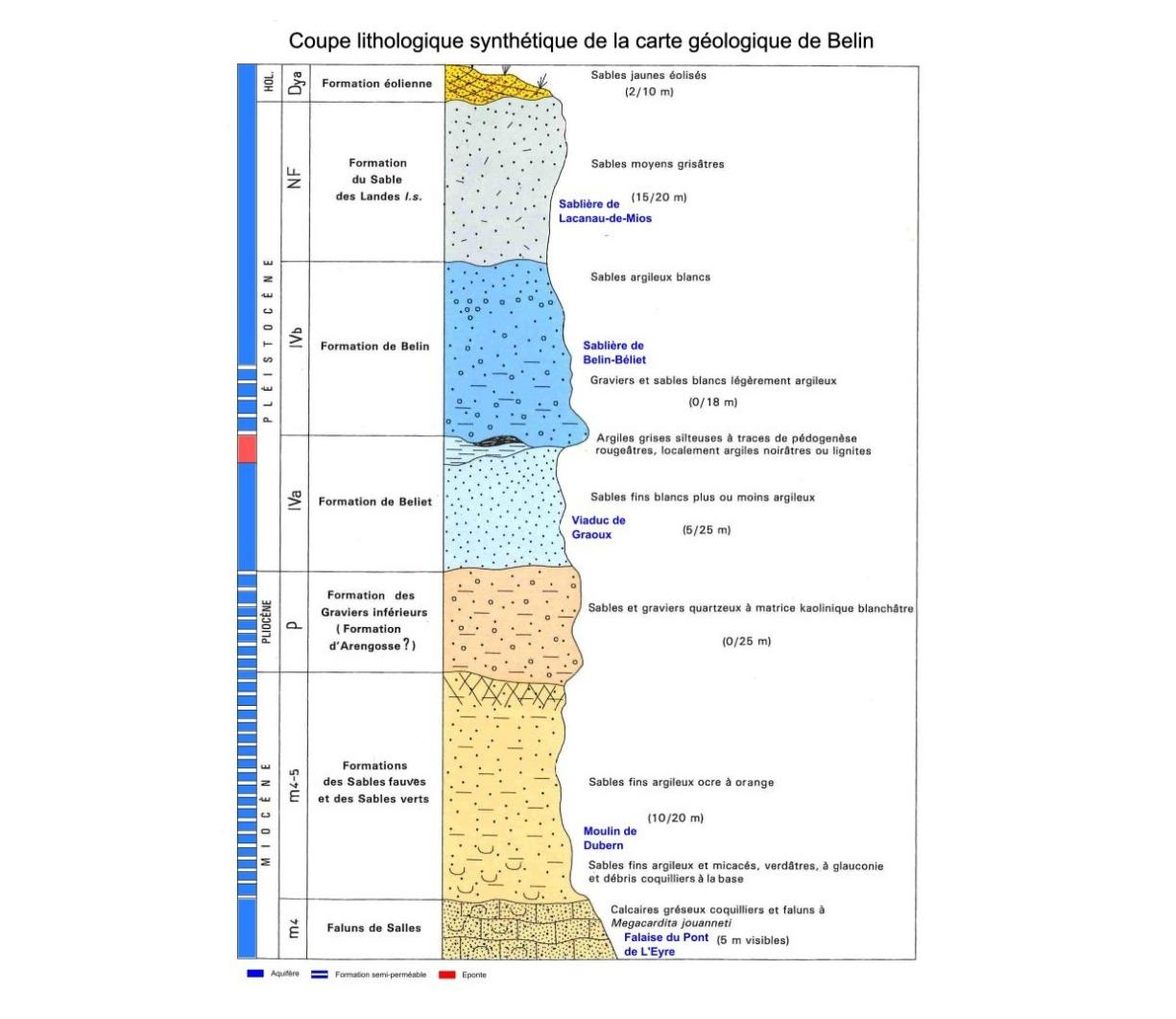

Dans le secteur de la balade, on obtient le log ci-dessous :

Log synthétique des formations rencontrées dans le secteur de Belin

BRGM

Les niveaux argileux très discontinus étant ici quasi-inexistants, les réservoirs sableux et graveleux sont donc connectés.

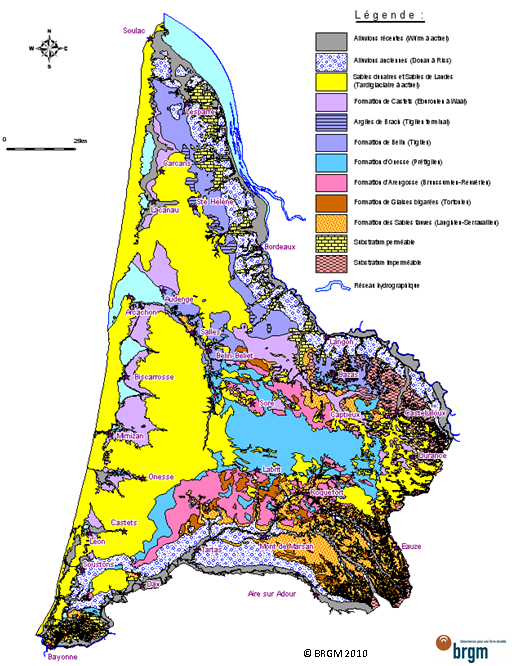

Carte géologique simplifiée du Triangle Landais

Les travaux d’harmonisation des cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, menés dans le cadre du rapport BRGM/RP-57813-FR [1], permettent de disposer d’une vision actualisée sur la géologie des formations du mio-Plio-Quaternaire et des structures afférentes.

Dans ce rapport, des modifications significatives portent sur la

stratigraphie

des formations d’Onesse et de Belin. Dans le nouveau référentiel présenté, elles sont rattachées au Pliocène et non plus au Pléistocène inférieur, comme antérieurement.

Or :

« L’Union internationale des Sciences géologiques (IUGS) a ratifié, le 29 juin 2009, la proposition, faite par la Commission Internationale de

Stratigraphie

(ICS), de descendre la base du Quaternaire en tant que Système/Période et celle du Pléistocène en tant que Série/Époque pour la faire coïncider avec celle de l’Étape/Âge Gélasien. En conséquence, le Gélasien est transféré du Pliocène dans le Pléistocène. La coupe et le point de référence du

stratotype

global (GSSP) de Monte San Nicole, en Sicile, Italie, avec un âge estimé à 2,58 Ma, définit la limite inférieure du Gélasien, du Pléistocène et du Quaternaire. »

[Gibbard P.L., Head M.J., 2009, « IUGS ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch with a base at 2.58 Ma [archive] », Quaternaire, t. 20, 4, p. 411-412., consulté le 21 janvier 2010]

Carte géologique simplifiée du Triangle Landais

BRGM

[1] P. Corbier et G. Karnay (2010) - Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine - Reconnaissance des potentialités aquifères du mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE - Module 7 - Année 1 - BRGM /RP-57813-FR

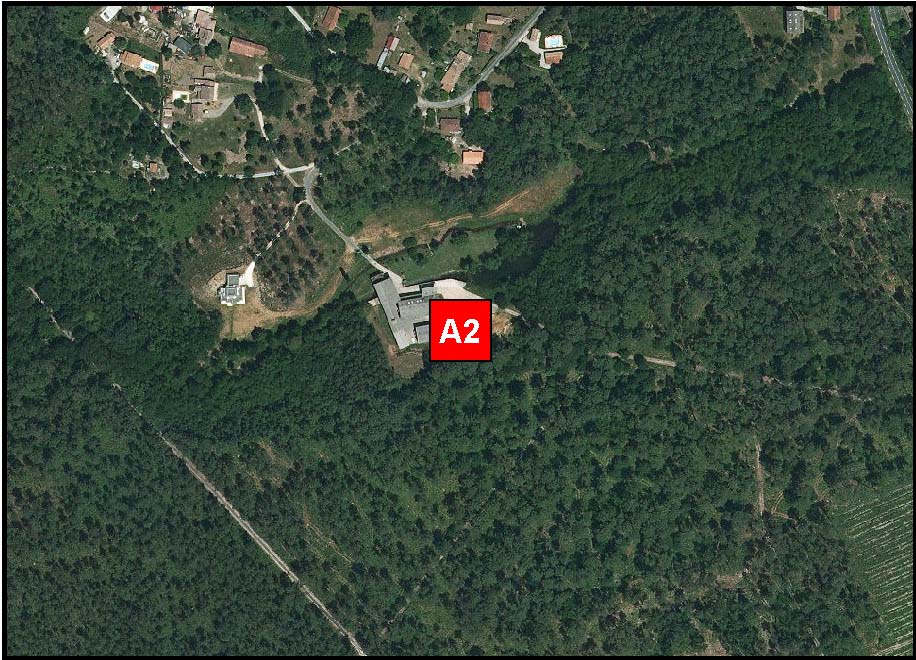

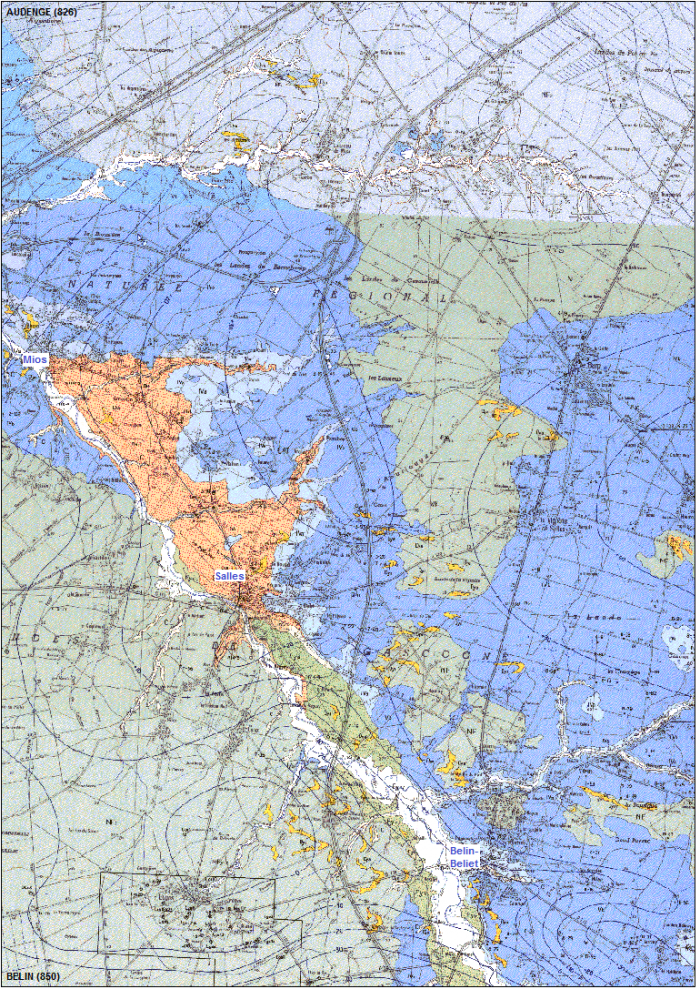

Cartes géologiques du secteur de Salles

Extrait de la carte géologique de Salles

BRGM

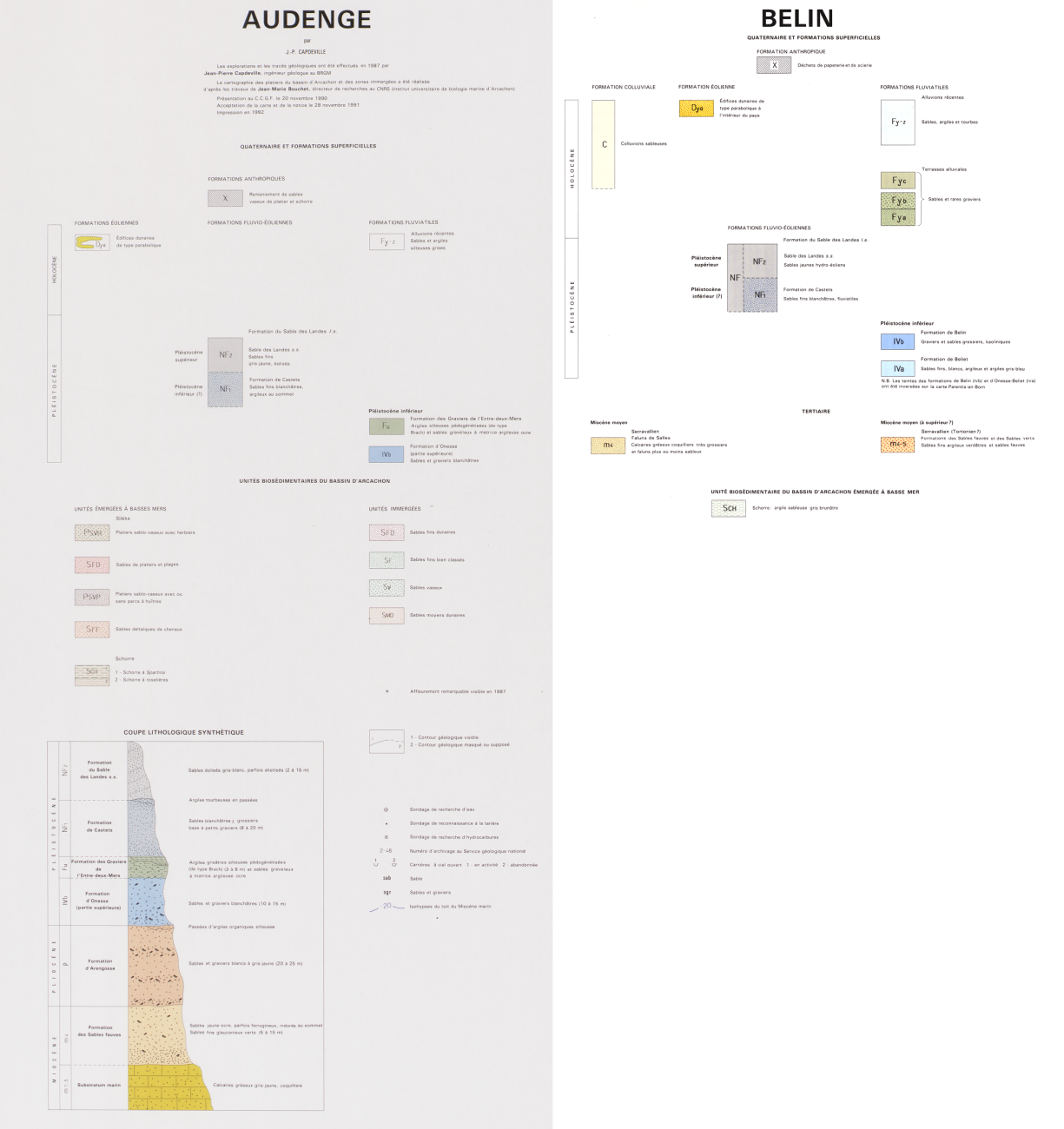

Extrait des cartes géologiques au 1/50 000 de Audenge (826) et Belin (850)

Légende des cartes géologiques de Audenge et Belin

BRGM

Légende des cartes géologiques au 1/50 000 de Audenge (826) et Belin (850)

Coordonnées GPS et export pdf

-

Coordonnées GPS au format gpx(ZIP, 692 O)

-

Coordonnées GPS au format kml(ZIP, 1 Ko)

-

Coordonnées GPS au format ov2(ZIP, 324 O)

-

Balade hydrogéologique secteur de Salles - Introduction.pdf

-

Balade hydrogéologique secteur de Salles - Fontaine Saint-Clair.pdf

-

Balade hydrogéologique secteur de Salles - Moulin Dubern.pdf

-

Balade hydrogéologique secteur de Salles - Pont de l'Eyre.pdf

-

Balade hydrogéologique secteur de Salles - Sablière Ballion-de-Haut.pdf

-

Balade hydrogéologique secteur de Salles - Sablières du Chantier.pdf

-

Balade hydrogéologique secteur de Salles - Viaduc du Graoux.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Fontaine Saint-Clair.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Moulin Dubern.pdf(PDF, 702 Ko)

-

Fiche synthétique de terrain - Pont de l'Eyre.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Ballion-de-Haut.pdf(PDF, 598 Ko)

-

Fiche synthétique de terrain - Sablières du Chantier.pdf(PDF, 632 Ko)

-

Fiche synthétique de terrain - Viaduc du Graoux.pdf(PDF, 587 Ko)