Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Autres aquifères du bassin sédimentaire de Paris

Pour les aquifères à l’ouest de la région Grand Est, les informations sont disponibles sur le SIGES Seine-Normandie.

Les calcaires du Tithonien

Les calcaires du Tithonien forment l’ossature essentielle des plateaux du Barrois.

Cet ensemble ne se développe que très peu sur le

bassin

Rhin-Meuse.

Caractéristiques géologiques

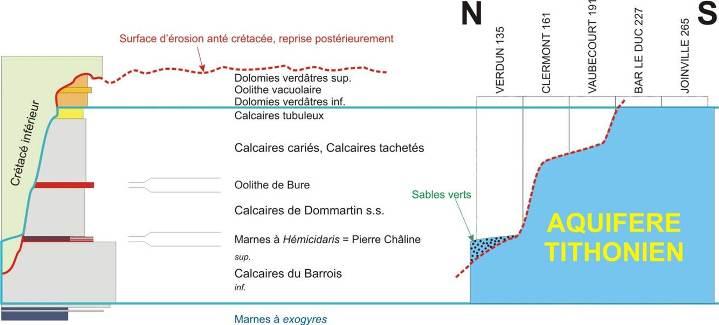

Le Tithonien (anciennement appelé Portlandien) est représenté par une série de faciès dolomitiques et calcaires avec des intercalations de marnes à lumachelles. Des plus récentes aux plus anciennes, les formations sont :

- Dolomies verdâtres supérieures,

- Oolithe vacuolaire dite « Pierre de Savonnières-en-Perthois »,

- Dolomies verdâtres inférieures,

- Calcaires tubuleux,

- Calcaires cariés, Calcaires tachetés,

- Oolithe de Bure,

- Calcaire argileux « à débris » ou Calcaires de Dommartin,

- Pierre châline,

- Calcaires lithographiques des Calcaires du Barrois.

-

Formations géologiques du Tithonien (C. Robelin - BRGM )

C. Robelin - BRGM (2007)

- Formations géologiques du Tithonien (C. Robelin - BRGM )

-

Caractéristiques géométriques

Cet ensemble, d’une épaisseur atteignant les 100 mètres, se biseaute progressivement vers le Nord (à hauteur de Montfaucon), par suite de l’érosion antécrétacée, les calcaires lithographiques ne s’étendant guère au-delà de la basse vallée de l’Aire. La série plonge régulièrement sous les formations crétacées du Bassin de Paris ; mais elle est affectée de quelques ondulations synclinales et anticlinales de faible amplitude et comporte trois secteurs particulièrement faillés au Nord de Bar-le-Duc, fossé de la Marne et fossé de Gondrecourt.

Caractéristiques hydrogéologiques

Cet ensemble constitue un aquifère multicouche dont le toit est représenté par les différentes formations rencontrées au contact du Crétacé qui s’étage entre Albien (Sables verts) et Valanginien et le mur est constitué par les Marnes à exogyres supérieures du Kimméridgien.

En affleurement , d’une manière générale, la surface piézométrique de la nappe est calquée sur la topographie ; les rivières constituent des axes de drainages dans leur cours aval, mais elles peuvent être en position d’alimentation dans leur cours amont (Saulx).

Propriétés hydrodynamiques

La karstification développée dans les calcaires, notamment à proximité des zones de recouvrement crétacé, joue un rôle important dans la circulation des eaux souterraines, avec localement l’existence de transferts entre bassins versants sur des distances atteignant parfois 20 à 30 km (entre l’Orge et la Saulx, la Saulx et l’Ornain, la Saulx et la

Marne

). En Lorraine et dans le Barrois notamment, l’existence d’une couverture argilo-sableuse sur le

calcaire

est un facteur fondamental de l’activité et de la formation du

karst

. La dynamique de l’infiltration de l’eau est optimale lorsque cette couverture a une épaisseur de 1 à 2 mètres minimum et de 20 à 30 mètres maximum (Gamez, 1992, Jaillet et Gamez, 1995). Des expérimentations par traçages ont permis de déterminer quelques directions d’écoulement privilégié de la

nappe

. Ces traçages montrent au moins deux directions d’écoulement préférentielles : l’une générale, dans le sens du pendage des couches, l’autre, beaucoup plus localisée, à la faveur d’accidents tectoniques ou de réseaux karstiques développés au sein du milieu souterrain. Les vitesses de transit dans le réseau karstique peuvent être élevées : 0,5 à 5 km/jour.

Compte tenu de la karstification du réservoir, les caractéristiques hydrodynamiques sont très variables d’un secteur à l’autre ; médiocres sur les plateaux et dès qu’on s’éloigne des affleurements, mais bonnes dans les vallées de l’Ornain, de la Saulx et de la

Marne

.

À proximité des zones de mise en charge, les débits ponctuels fournis peuvent atteindre 80 à 100 m3/h ; ailleurs, ils ne dépassent pas 3 à 10 m3/h.

La moyenne de la

transmissivité

de cet

aquifère

pour une vingtaine de valeurs est de 1,4.10-2 m2/s. Les transmissivités mesurées sur les forages les plus productifs varient de 5.10-4 à 1.10-2 m2/s.

Le réseau de surveillance

piézométrique

de la

nappe

montre des variations importantes sous les plateaux (souvent supérieures à 10 mètres), mais réduites à quelques mètres sous les vallées.

Les émergences naturelles sont nombreuses, leurs débits peuvent être faibles et non pérennes, mais aussi très soutenus, même en période d’étiage bien que toujours directement dépendants de la pluviosité du

bassin

.

Sous couverture crétacé, la

nappe

se met rapidement en charge avec artésianisme dans des secteurs privilégiés (vallée de l’Ornain).

Qualité des eaux

Les eaux de la nappe sont de minéralisation moyenne à forte, à dominante bicarbonatée calcique et magnésienne, souvent dures (TH compris entre 25° et 40 °F) avec une teneur moyenne en nitrates de 20 mg/l. Dans la zone captive, les eaux peuvent présenter localement des teneurs en fluor non négligeables.

Bibliographie

- Babot Y., Jacquot N., Pollet B. (1993) - Cartographie de la qualité des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse 1990-1992. Rapport BRGM /R-37009-FR.

- Bourgine B., Filhine-Tressarieu T., Monnot P., Nguyen-Thé D., Denis L., Robelin C. (2007) – Atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrains. Rapport BRGM/RP-54987-FR, 84 p., 1 CD.

- Gamez P. (1992) – Hydrologie et karstologie du bassin du Loison (Lorraine septentrionale). Thèse, Mosella t.XXI, université de Metz, CEGUM. 397 p.

- Guillaume.M., Lachaize.J.L.(1971) - Étude hydrogéologique de la vallée de l’Ornain (Meuse). Alimentation en eau de la ville de Bar-le-Duc et de la région de Neuville-sur-Ornain-Revigny. Rapport BRGM/71-SGN-009-NES. 52 p. 21 cartes.

- Jaillet S., Gamez P, (1995) – Observations morphologiques sur le géosystème karstique du Rupt du Puits . Karstologia n°26, F.F.S, A.F.K. Bordeaux. p. 27-38.

- Le Roux J., Salado J., (1980) - Fonctionnement des aquifères calcaires lorrains, déduit des expériences de traçages colorimétriques. SRAE de Lorraine.

- Maïaux C. (2006) - Aquifères et eaux souterraines en France, Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006. Tome 1. pages 300 à 301.

- Maïaux.C., Personnet.P. (1975) - Département de la Meuse. Étude hydrogéologique des calcaires portlandiens dans le bassin Ornain-Saulx. Étude des circulations karstiques. Rapport BRGM/75-SGN-421-LOR, 31 p. 10 cartes.

- Mégnien C., Mégnien F. et coll. (1980) - Synthèse géologique du Bassin de Paris. Mémoires BRGM n°101.

- Ricour J., Landreau A., Ramon S. (1977) - Répartition du fluor dans les eaux de quelques aquifères lorrains. Rapport BRGM/77-SGN-266-LOR.

Les calcaires de l’Oxfordien et du Kimméridgien inférieur

Les calcaires de l’Oxfordien et du Kimméridgien inférieur constituent l’un des principaux aquifères du bassin Rhin-Meuse et de la Lorraine. Ils correspondent à la masse d’eau souterraine des « Calcaires oxfordiens » (code FRB1G113) et au grand système aquifère 135AA du « Calcaires de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien du Bassin Parisien » du référentiel hydrogéologique BDLISA.

Caractéristiques géologiques

Le grand système comporte de nombreuses formations géologiques qui datent de l’Oxfordien sensu stricto au Séquanien. Ce sont, du bas vers le haut, les Terrains à chailles, les Calcaires marneux d’Ornes, l’ Oolithe ferrugineuse, les Marnes blanches des Eparges, les Calcaires à coraux de Foug, les Calcaires oolithiques et Entroquite d’Euville, les Calcaires coralliens supérieurs, l’ Oolithe de Doulaincourt, l’ Oolithe de Saucourt, l’ Oolithe de Lamothe, les Calcaires à Astartes et les Calcaires rocailleux à ptérocères. Il est possible de distinguer au sein de l’ensemble oxfordien une douzaine de cycles de dépôts transgressifs-régressifs (Carpentier, 2004).

Caractéristiques géométriques

L’épaisseur moyenne des calcaires de l’Oxfordien et du Kimméridgien inférieur est estimée à environ 125 m, tandis que leur puissance atteint presque 300 m vers le Sud-Ouest.

Le mur du grand système

aquifère

est formé par les argiles de la Woëvre du Callovo-Oxfordien.

Au-dessus du grand système

aquifère

se trouve l’

aquifère

multicouche des carbonates du Kimméridgien supérieur, qui est composé par les Calcaires blancs et les Marnes à exogyres, et qui correspond à la masse d’eau des « Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques nord-est du district (entre Ornain et limite de district) » (code FRHG305).

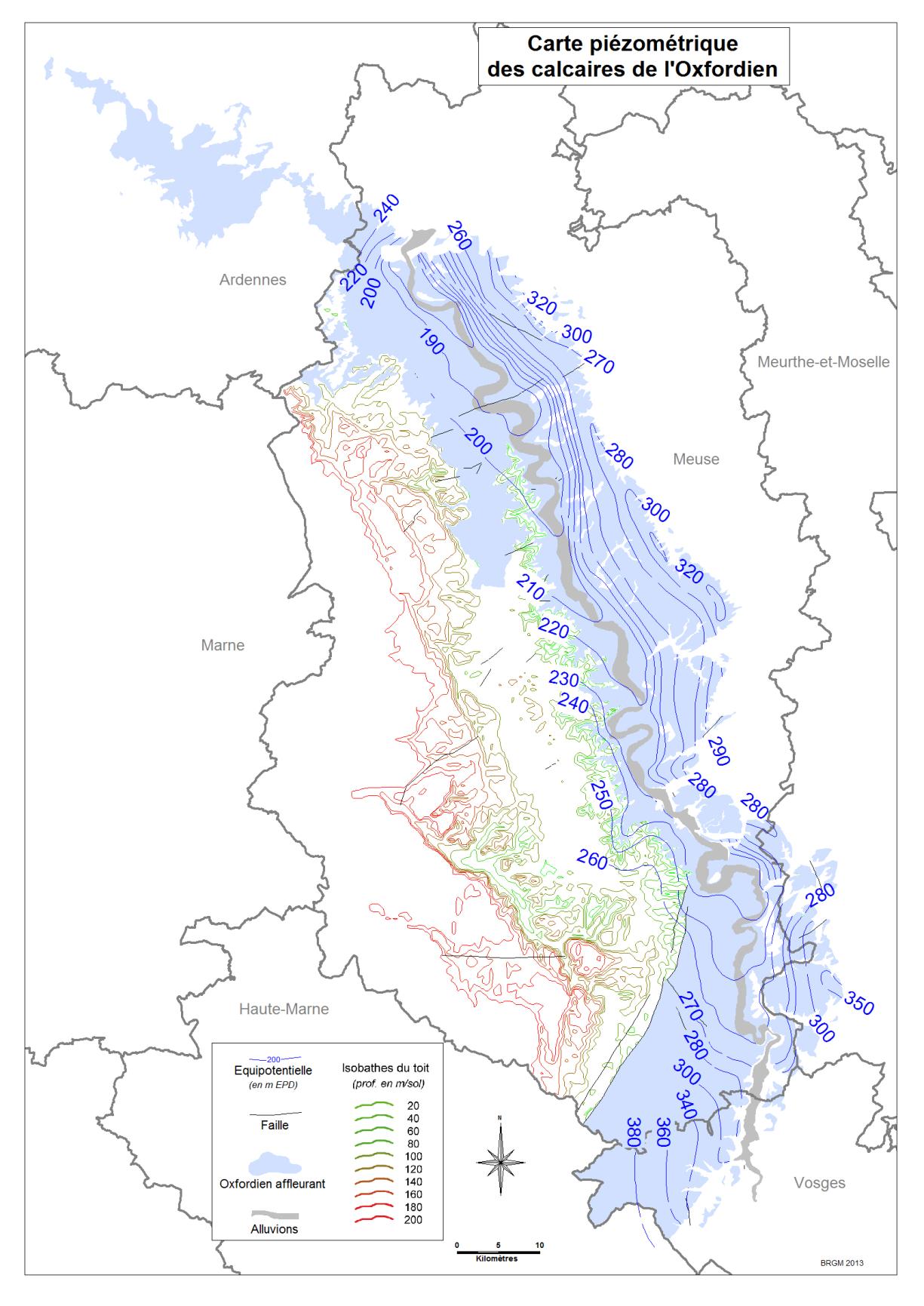

Caractéristiques hydrogéologiques

L’ aquifère multicouche des carbonates du Kimméridgien supérieur a une liaison hydraulique avec le grand système aquifère des calcaires de l’Oxfordien et du Kimméridgien inférieur, qui est vraisemblablement plus importante dans la moitié nord du grand système aquifère , où l’ aquifère multicouche surmonte directement l’Oxfordien et le Kimméridgien inférieur. Le pendage du toit du grand système aquifère est orienté en direction de l’Ouest et sa profondeur est représentée sur la carte ci-dessous.

-

Carte piézométrique des calcaires de l’Oxfordien ( BRGM , 2013)

© BRGM , 2013

Carte piézométrique des calcaires de l’Oxfordien ( BRGM , 2013)

Par ailleurs, les affleurements oxfordiens sont traversés dans tout le département meusien, du Sud vers le Nord, par les alluvions de la Meuse, qui correspondent à la masse d’eau des « Alluvions de la Meuse et de ses affluents » (code FRB1G115). Le grand système aquifère est drainé par l’ aquifère alluvial.

La carte piézométrique a été réalisée à l’échelle de tout le grand système aquifère , en utilisant des mesures piézométriques levées au cours de trois décennies à partir de 1961 (Le Nindre, BRGM ,1995). Elle représente un niveau moyen interannuel de la nappe . L’enlacement de la vallée de la Meuse par les équipotentielles met en évidence le drainage de la nappe des calcaires par la nappe alluviale et le fleuve. Les isopièzes (ou équipotentielles) sont consultables dans l’espace cartographique.

Propriétés hydrodynamiques

En termes de propriétés hydrodynamiques, il est possible de caractériser les calcaires de l’Oxfordien et du Kimméridgien inférieur à partir des valeurs brutes des paramètres que l’on peut trouver dans les archives communales du BRGM . La moyenne des débits de plus de 400 valeurs est de 51 m3/h, avec un maximum de 500 m3/h. La moyenne des valeurs de transmissivité obtenue à partir d’une quarantaine de mesures est de 9,5.10-2 m2/s, avec un minimum de 1,3.10-4 m2/s et un maximum de 5.10-1 m2/s.

Qualité des eaux

Les eaux des calcaires de l’Oxfordien et du Kimméridgien inférieur sont bicarbonatées calciques. Les résultats analytiques de l’Inventaire 2004 de la qualité des eaux souterraines en Lorraine ( AERM ) donnent une idée globale de la qualité des eaux souterraines. La conductivité de l’eau à 25 °C a une moyenne de 479 µS/cm et un écart-type de 78 µS/cm, et elle va de 299 à 677 µS/cm pour 170 mesures. La concentration en nitrate dans l’eau a une moyenne de 17 mg/L et un écart-type de 15 mg/L, et elle va de 0,5 à 51 mg/L pour 189 mesures.

Bibliographie

- Bourgine B., Filhine-Tressarieu T., Monnot P., Nguyen-Thé D., Denis L., Robelin C. (2007) – Atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrains. Rapport BRGM/RP-54987-FR, 84 p., 1 CD

- Carpentier C. (2004) – Géométries et environnements de dépôts de l’Oxfordien de l’Est du Bassin de Paris. Thèse de doctorat, Université Henri Poincaré Nancy 1, 472 p.

- Le Nindre Y.M. (1995) – Synthèse cartographique à 1/250 000e des réservoirs aquifères du bassin Rhin-Meuse. Rapport final BRGM/RR-38618-FR, 36 p., 7 fig., 11 tabl.

Le grès d’Hettange

Au Nord de Thionville, apparaît à l’Hettangien supérieur, une formation gréseuse, lenticulaire, le grès d’Hettange auquel succède plus au Nord, le grès du Luxembourg.

Caractéristiques géologiques

Le réservoir est constitué par des calcaires très gréseux et des

grès

à ciment

calcaire

avec de fréquentes récurrences marneuses. Le

stratotype

du

Grès

d’Hettange est situé à Hettange-Grande (Moselle), où n’affleure que la partie supérieure de l’étage sous un

faciès

gréseux.

La

stratigraphie

se présente comme suit :

- Zone à Schlotheimia angulata : gréseuse vers Sedan, marneuse en Belgique, sableuse à Metzert et dans le Luxembourg et Hettange, marneuse et marno- calcaire en Lorraine ;

- Zone à Alsatites liasicus ;

- Zone à Psiloceras planorbis : elle existe en Belgique, au Luxembourg, à Hettange mais pas dans le Sud. Marneuse partout, sauf vers Muno en Belgique où elle est un peu gréseuse.

Les grès d’Hettange dans le secteur oriental peuvent être divisés en quatre couches qui sont de bas en haut :

- une zone intermédiaire inférieure, formée d’une alternance de bancs calcaréo-gréseux et d’intercalations marneuses fortement sableuses. Sa puissance moyenne est de 20 m.

- la base du grès pur avec le banc fossilifère. Ce banc semble toutefois n’avoir qu’une extension locale (zone à Schlotheimia angulata).L’épaisseur moyenne est de 2 - 3 m.

- une zone de grès proprement dit d’une épaisseur de 10 - 20 m.

- la zone intermédiaire supérieure est une alternance de petits bancs calcaires fortement gréseux et de marnes sableuses. Cette zone renferme des Ariétites rotiformis caractérisant déjà le Sinémurien inférieur. L’épaisseur moyenne est de 20 m.

Caractéristiques géométriques

L’ensemble plonge régulièrement vers l’Ouest dans la région de Thionville-Luxembourg, vers le Sud-Ouest dans la région de Montmédy - Sedan - Mézières. Au Nord, l’extension du réservoir est interrompu par une limite d’érosion ; au Sud, le faciès gréseux disparaît au profit des calcaires à gryphées. La limite Sud du réservoir passe au niveau de Thionvillle, de Verdun puis remonte vers le Nord-Ouest à l’Est de Reims.

Le substratum de l’

aquifère

est constitué soit par le socle dévonien dans les Ardennes, soit par les Argiles de Levallois du Rhétien. Ce substratum s’enfonce progressivement vers le Sud. Le toit est formé par un complexe de calcaires argileux ou d’argiles peu perméables du Sinémurien.

Les puissances sont très variables selon la région et selon le

faciès

rencontré. L’épaisseur maximum de 100/110 mètres est rencontrée dans le secteur de Longwy et dans une zone délimitée par Montmédy, Sedan et Mézières.

Ce système est morcelé par des failles d’importance régionale de direction Nord-Est/ Sud-Ouest et un rejet variable, 25 mètres pour Audun-le-Roman, 300 mètres pour Koenigsmacker. Elles sont présentes principalement à l’Est et soulignent le

Synclinal

du Luxembourg.

Les principales failles sont les suivantes :

- la faille de Mercy - Audun-le-Tiche

- la faille d’Audun-le-Roman

- la faille d’Hettange-Grande

- la faille de Koenigsmacker

Caractéristiques hydrogéologiques

Cette

nappe

est alimentée par ses larges affleurements au Luxembourg.

Les directions d’écoulement sont Ouest- Sud-Ouest dans la région de Montmédy, Sud près de Longwy et Sud-est au Nord de Thionville. La

nappe

est

artésienne

dans les secteurs de Montmédy, Longwy et Thionville.

Propriétés hydrodynamiques

La

perméabilité

varie en fonction de l’épaisseur du recouvrement. Elle est faible dans le secteur de Longwy sous une couverture de 300 m (k=8.10-7 m/s). Elle atteint la valeur de 1,6.10-5m/s dans le secteur d’Hettange où affleurent les

grès

.

La

transmissivité

de l’

aquifère

est meilleure à l’Ouest (10-3 m2/s) qu’à l’Est (10-4 m2/s).

Le débit spécifique varie peu dans la partie Est du réservoir, de 1 à 1,7 m3/h/m.

Dans la zone ardennaise, il est largement supérieur, de 4 à 8 m3/h/m.

Les débits ponctuels obtenus sur les forages d’exploitation sont compris entre 20 et 50 m3/h au Nord de Thionville, entre 50 et 60 m3/h à Montmédy et entre 50 et 100 m3/h dans les Ardennes.

Qualité des eaux

Les eaux sont de minéralisation moyenne, bicarbonatée calcique dans les Ardennes ou bicarbonatée calcique et magnésienne (Montmédy) et parfois sulfatée sodique (Longwy).

Dans le fossé de Thionville, elles sont souvent très minéralisées avec de fortes teneurs en sulfates, chlorures et fer.

Bibliographie

- Bouly S. (1977) - Les ressources en eau des Grès du Luxembourg. Document ENSG.

- Chalumeau.G., Martin.G. (1973)- Étude hydrogéologique du grès d’Hettange en Lorraine. Rapport BRGM /73-SGN-434-SGAL. 45 p.

- Le Nindre Y.M. (1995) – Synthèse cartographique à 1/250 000e des réservoirs aquifères du bassin Rhin-Meuse. Rapport final BRGM/RR-38618-FR, 36 p., 7 fig., 11 tabl.

- Maïaux C. (2006) - Aquifères et eaux souterraines en France, Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006. Tome 1. page 306.

- Mégnien C. (1980) - Synthèse géologique du bassin de Paris. Volume 1. Stratigraphie et paléogéographie. Mémoire BRGM n°101.

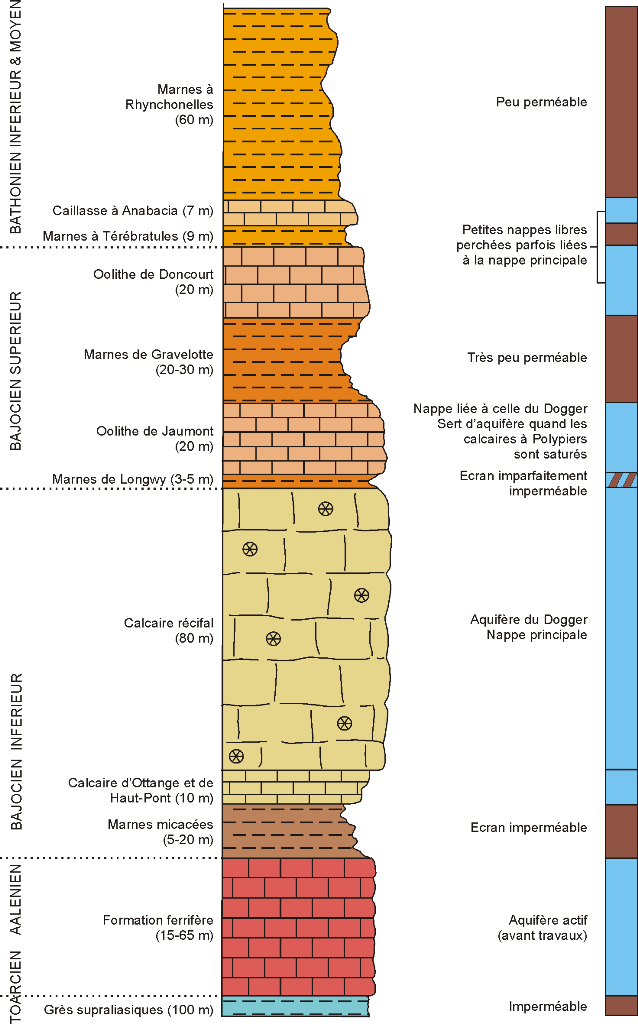

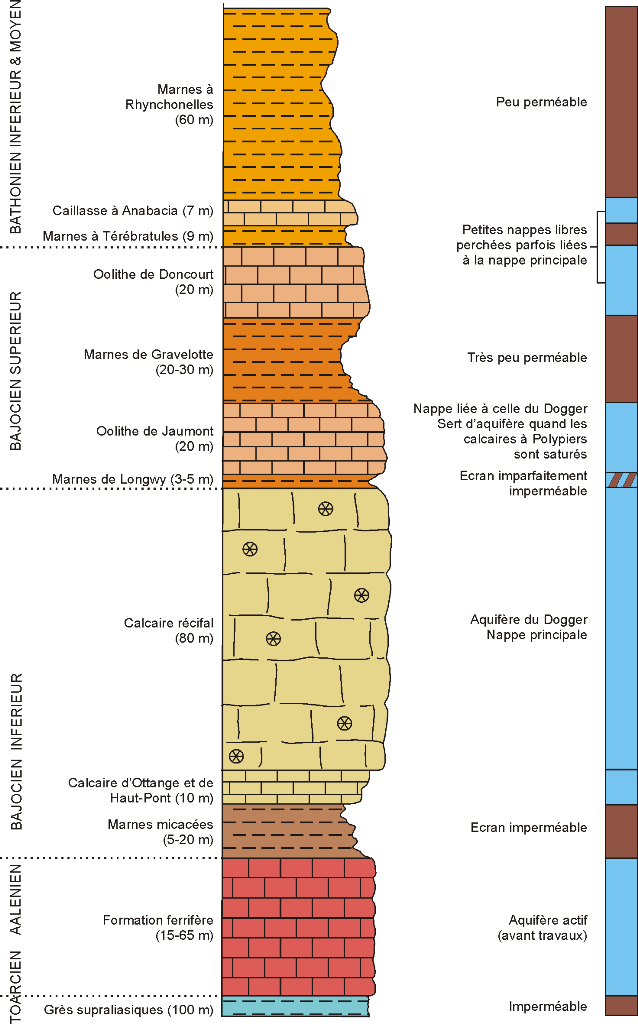

Les calcaires du Dogger du bassin parisien

Les calcaires du Dogger correspondent aux masses d’eau souterraine des Calcaires du Dogger versant Meuse nord (FRB1G109), des Calcaires du Dogger des côtes de Moselle versant Rhin (FRCG110) et des Calcaires du Dogger versant Meuse sud (FRB1G111) et au Grand système multicouche du Jurassique moyen (Dogger) du Bassin Parisien et de ses bordures (139) du référentiel hydrogéologique BDLISA.

-

Coupe géologique et hydrogéologique des calcaires du Dogger au droit des travaux miniers dans le bassin ferrifère lorrain (Kimmel, 2000 - complété rapport BRGM /RP-56142-FR)

© BRGM

- Coupe géologique et hydrogéologique des calcaires du Dogger au droit des travaux miniers dans le bassin ferrifère lorrain (Kimmel, 2000 -

- complété rapport BRGM /RP-56142-FR)

Documents à télécharger

- Calcaires du Dogger du bassin parisien (code 207) (PDF, 2.7 Mo). Fiche descriptive des Calcaires du Dogger du bassin parisien (code 207) du référentiel hydrogéologique BDRHF V1.

- Entité hydrogéologique nationale 139 de BD LISA (PDF, 2.2 Mo). Fiche descriptive du Grand système multicouche du Jurassique moyen (Dogger) du Bassin Parisien et de ses bordures.

Caractéristiques géologiques des calcaires du Dogger

Les formations carbonatées du Bathonien et du Bajocien sont présentes sur toute la bordure orientale du Bassin de Paris, entre le Pays Haut au Nord et le Bassigny au Sud.

Caractéristiques géologiques

Dans le détail, la succession des différents

faciès

, alternativement calcaires et marneux est la suivante de haut en bas :

Bathonien :

- calcaire oolithique dit « Dalle d’Étain », localisé exclusivement en affleurement dans le Pays haut et en profondeur, à l’Ouest de Bar-le-Duc ; ailleurs c’est une alternance de calcaires et de marnes (Marnes à Rhynchonelles supérieures) ;

- Marnes à Rhynchonelles inférieures ;

- Caillasses à Anabacia (5-20 m) : complexe calcaire et marno- calcaire d’aspect cristallin et sableux à passées oolithiques qui marquent la base du Bathonien sur toute la Lorraine ;

- les Marnes à Terebratula globata (5 m) apparaissant au Sud du bassin de Briey ;

Bajocien :

- l’ Oolithe miliaire supérieure (5-40 m),développée dans les secteurs de Pont-à-Mousson, Toul et Vézelise, passe latéralement à un faciès marno- calcaire oolithique ( Oolithe à Clipeus Ploti), dit Oolithe de Doncourt ;

- les Marnes de Gravelotte (5 à 20 m) présentes uniquement dans le bassin de Briey-Chambley, avec à leur base un niveau-repère continu jusqu’à Nancy : le niveau de Clapes ;

- les Calcaires oolithiques de Jaumont (10-25 m), fréquemment altérés et karstifiés, deviennent plus sableux vers le Sud et à partir de Nancy passent vers le sommet à un faciès plus confus où alternent formations marneuses et oolithiques ;

- les marnes de Longwy (2-10 m), constituant un niveau continu, marno- calcaire au Nord du Bassin de Briey, s’amincissent notablement vers le Sud. Elles constituent rarement une limite étanche entre Bajocien moyen et Bajocien supérieur (en particulier par rupture de cette formation par foudroyage des horizons exploités par les anciennes mines de fer) ;

- les Calcaires à Polypiers (30-70 m) caractérisés par de nombreuses variations latérales de faciès , surmontés au Sud de Pont-à-Mousson par un niveau repère : l’ Oolithe cannabine (marno- calcaire oolithique) ;

- Calcaires à Entroques (5-30 m) composés de calcaires à grain fin passant latéralement à un calcaire plus ferrugineux vers Nancy, présentant une épaisseur variant entre 5 et 30 m, surmonté par un calcaire oolithique ;

- Calcaires sableux (5-15 m) composés de calcaires coquillers et sableux, s’amincissant rapidement vers le Sud du bassin , vers Neufchâteau et marnes micacées (0-30 m). Ces calcaires ne sont ainsi séparés du minerai de fer que par un mince écran de marnes micacées ;

Aalénien :

- formation ferrifère de l’Aalénien qui s’étend des Côtes de Moselle à Bar-le-Duc - Vitry-le-François.

-

Coupe géologique et hydrogéologique des calcaires du Dogger au droit des travaux miniers dans le bassin ferrifère lorrain (Kimmel, 2000 - complété rapport BRGM /RP-56142-FR)

© BRGM

- Coupe géologique et hydrogéologique des calcaires du Dogger au droit des travaux miniers dans le bassin ferrifère lorrain (Kimmel, 2000 - complété rapport BRGM /RP-56142-FR)

Caractéristiques géométriques

Cet ensemble, dont l’épaisseur est de 130 mètres à l’ affleurement et de l’ordre de 200 mètres au niveau de Bar-le-Duc, plonge vers l’Ouest sous les épaisses séries marneuses et argileuses de Woëvre, avec un pendage de 1 à 2 %. Le toit des calcaires est à - 500 mètres d’altitude à la limite du bassin . Le substratum général est constitué par les marnes du Toarcien. Les marnes micacées forment le substratum des calcaires du Dogger quand elles existent et quand elles n’ont pas été destructurées par les travaux miniers sous- jacents. Les terrains sont affectés de nombreuses failles de direction Nord-Est - Sud-Ouest, dont le rejet est souvent de plusieurs dizaines de mètres.

Bibliographie

- Kimmel M. (2000) - Contribution à l’étude des circulations hydrauliques dans le bassin ferrifère lorrain. Rapport INERIS-DRS-00-25302/R1.73 p. 35 fig. 5 ann.

- Le Nindre Y.M. (1995) - Synthèse cartographique à 1/250 000 des réservoirs aquifères du bassin Rhin-Meuse. Rapport BRGM/RR-38618-FR.

- Maïaux C. (2006) - Aquifères et eaux souterraines en France, Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006. Tome 1. pages 302 à 304.

- Steiner P. (1977) - Carte structurale des aquifères du Dogger. Liaison avec les sources. Service Géologique Régional Alsace et Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

- Steiner P. (1980) - Lithostratigraphie et fracturation du Dogger lorrain. Thèse. Université de Nancy 1. 202 p.

- Vaute L. (2007) - Surveillance des eaux souterraines du bassin ferrifère lorrain en 2006. Rapport final. Rapport BRGM/RP-56142-FR. 104 p. 40 fig.

Caractéristiques hydrogéologiques des calcaires du Dogger

Localement, le Dogger est constitué de plusieurs aquifères superposés, mais en général il est considéré comme un « multicouche », le réservoir le plus exploité et le mieux connu étant constitué par le Bajocien inférieur. Le Bajocien est très souvent karstifié.

Calcaire du Bajocien inférieur dans la forêt de Neufeys (Lorraine, 2009)

© BRGM

Surface piézométrique de la nappe des calcaires du Dogger

Dans la zone d’

affleurement

, la

nappe

est fortement drainée par les cours d’eau.

Dans la zone exutoire (vallée du Loison et de l’Othain), les fluctuations de la

nappe

sont de l’ordre de 5 à 6 mètres (

nappe

semi-captive). Les fluctuations piézométriques sont peu importantes dans les vallées (2 à 2,5 m) et maximales sur les plateaux (10 à 30 m).

Par ailleurs la surface piézométrique est fortement conditionnée par les zones de travaux des anciennes mines de fer, notamment dans les bassins de Briey - Longwy, Saizerais et Nancy. L’extraction du minerai par galerie puis par foudroyage des piliers a entraîné la fracturation des calcaires sus-jacents du Dogger. Ces travaux ont mis en communication hydraulique les deux niveaux en provoquant le dénoyage progressif de la nappe du Dogger par vidange dans les galeries minières inférieures. Pendant toute la durée de l’exploitation, les eaux souterraines étaient pompées afin de dénoyer la mine. L’arrêt progressif de l’exploitation minière dans les bassins ferrifères dès 1963 mais principalement entre 1985 et 1997, a conduit à des modifications du régime des eaux souterraines dans les calcaires du Dogger. L’arrêt des pompages d’ exhaure a provoqué l’ ennoyage des galeries et de la base des calcaires du Dogger.

Le niveau de la nappe du Dogger est surveillé dans le cadre du réseau piézométrique dans le bassin ferrifère lorrain. Lors de l’ ennoyage , la remontée du niveau dans les réservoirs miniers s’est accompagnée de la reconstitution de la nappe des calcaires du Dogger sus-jacente. Toutefois, cette reconstitution n’a été que partielle, puisque la remontée du niveau d’un réservoir est limitée par l’existence des points de débordement. D’autre part, la nappe des calcaires du Dogger continue à être en très forte relation avec les réservoirs miniers, par l’intermédiaire des zones foudroyées. Le réservoir minier ennoyé conserve donc son rôle de drainage général de la nappe du Dogger.

La carte de la piézométrie moyenne interannuelle des calcaires du Dogger avant l’ ennoyage du bassin ferrifère issue de la synthèse cartographique à l’échelle 1/250 000 des réservoirs aquifères du bassin Rhin-Meuse (Le Nindre Y.M., rapport BRGM /RR-38618-FR) est consultable dans l’espace cartographique en cliquant sur le lien suivant « Carte piézométrique moyenne des calcaires du Dogger avant ennoyage ».

Propriétés hydrodynamiques

La productivité du système aquifère est très variable, même sous couverture. Sa perméabilité est due à la fissuration des terrains et à leur karstification. Dans l’ensemble, il s’agit d’un réservoir à forte perméabilité , où les circulations karstiques sont très développées et ont des vitesses très élevées qui varient de 150 à 500 m/h.

Les caractéristiques hydrodynamiques sont bonnes dans les fonds de vallées où la fissuration est plus importante ( transmissivité = 1 à 3,5.10-3 m2/s), nettement plus faibles sous les plateaux et sous forte couverture ( transmissivité = 1 à 7.10-5 m2/s).

Qualité des eaux

En

nappe libre

, les eaux sont moyennement minéralisées à

faciès

bicarbonaté-calcique, de dureté moyenne (TH=25° F) avec une teneur en nitrates qui varie de quelques mg/l à 40 mg/l, une teneur en sulfates entre 10 et 60/70 mg/l et une teneur en sodium entre 10 et 40 mg/l.

Sous couverture, les eaux se minéralisent rapidement et prennent un

faciès

sulfaté-calcique voire chloruré-sodique, avec de fortes concentrations en fer et en fluor (sulfates de 180 à 250 mg/l et chlorures entre 100 et 300 mg/l). La limite eau douce - eau salée se situerait entre Dun et Verdun, entre Meuse - Orne et Rupt de Mad, au droit de Commercy, entre Gondrecourt et Neufchâteau et au droit de Chaumont.

La vulnérabilité de l’ aquifère est grande, du fait de la karstification du réservoir. Compte tenu de cette vulnérabilité, les problèmes de contaminations bactériennes sont fréquents.

Dans les bassins ferrifères lorrains (bassins Sud, Centre, Nord), les eaux d’ exhaure sont moyennement à fortement minéralisées ( conductivité : 800 à 2700 µS/cm, sulfates de 50 à 600 mg/l jusqu’à 3 g/l). Alors que l’eau des calcaires du Dogger qui alimente par drainage descendant les réservoirs miniers, présente une faible minéralisation, les eaux circulant dans les anciennes mines de fer noyées du bassin lorrain sont très minéralisées. Après l’ ennoyage , certains ouvrages de la nappe du Dogger ont atteint 900 mg/l de sulfate, signe d’une contamination par la réalimentation d’eau de rivière très minéralisée ou par la remontée de l’eau des réservoirs miniers.

Depuis quelques années, la minéralisation des eaux est en cours de diminution sur certains ouvrages du réseau de surveillance de la qualité des eaux dans le bassin ferrifère lorrain.

Bibliographie

- Agence de bassin Rhin-Meuse (1978) - Nappe du Dogger. Carte du débit probable des forages d’exploitation.

- Babot Y., Jacquot N., Pollet B. (1993) - Cartographie de la qualité des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse 1990-1992. Rapport BRGM /R-37009-FR.

- Bourgine B., Filhine-Tressarieu T., Monnot P., Nguyen-Thé D., Denis L., Robelin C. (2007) – Atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrains. Rapport BRGM/RP-54987-FR, 84 p., 1 CD.

- Le Nindre Y.M. (1995) - Synthèse cartographique à 1/250 000 des réservoirs aquifères du bassin Rhin-Meuse. Rapport BRGM/RR-38618-FR.

- Maillou F. (1994) - Réactualisation des cartes piézométriques de la nappe aquifère du Dogger entre le Rupt de Mad et la Chiers. Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 28 p.

- Maïaux C. (2006) - Aquifères et eaux souterraines en France, Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006. Tome 1. pages 302 à 304.

- Ricour J. (1977) - Étude hydrogéologique de la nappe des calcaires du Bajocien inférieur et moyen dans le Nord-Est de la France. Rapport BRGM/77-SGN-461-LOR. 20 p. 3 cartes.

- Ricour J. (1978) – Reconnaissance des calcaires du Dogger et des grès du Trias inférieur Lorraine par diagraphies au micromoulinet, Rapport n° 2. AFBRM, rapport BRGM 78 SGN 289 LOR, 10 p.

- Ricour J. (1978) – Valorisation de quelques données résultant de pompages d’essai effectués en Lorraine, Rapport n° 2. Rapport BRGM 78 SGN 393 LOR, 4 p.

- Steiner P. (1977) - Carte structurale des aquifères du Dogger. Liaison avec les sources. Service Géologique Régional Alsace et Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

- Vaute L. (2000) - Surveillance des eaux souterraines du bassin ferrifère lorrain en 1999. Rapport final. Rapport BRGM/RP-50215-FR.. 79 p., 31 fig., 4 ann.

- Vaute L., Frappier G. (2003) - Surveillance des eaux souterraines du bassin ferrifère lorrain en 2003. Rapport final. Rapport BRGM/RP-53276-FR.108 p.

- Vaute L. (2007) - Surveillance des eaux souterraines du bassin ferrifère lorrain en 2006. Rapport final. Rapport BRGM/RP-56142-FR. 104 p. 40 fig.

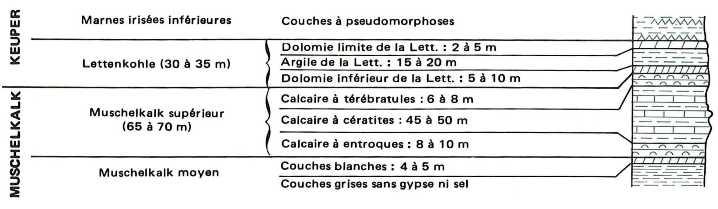

Les carbonates du Muschelkalk et de la Lettenkohle

Les calcaires du Muschelkalk et les dolomies de la Lettenkohle correspondent à la masse d’eau souterraine des « Calcaires et argiles du Muschelkalk » (code FRCG106) et aux systèmes aquifères des « Calcaires du Muschelkalk supérieur (Trias moyen) et Dolomies et Argiles de la Lettenkohle (Keuper inf., Trias moyen) du Bassin Parisien » du référentiel hydrogéologique BDLISA. Les calcaires du Muschelkalk de Lorraine correspondent aussi au système aquifère de code 082 du référentiel hydrogéologique français version 1 (BDRHF V1).

Caractéristiques géologiques

Les formations géologiques qui composent ces carbonates sont successivement, de bas en haut, les Couches blanches, le Calcaire à entroques, le Calcaire à Cératites, le Calcaire à térébratules et la Dolomie inférieure.

Log lithostratigraphique schématique des systèmes aquifères du Muschelkalk et de la Lettenkohle (extrait de Maïaux, in BRGM ,1980)

© BRGM

- Log lithostratigraphique schématique des systèmes aquifères du Muschelkalk et de la Lettenkohle (extrait de Maïaux, in BRGM ,1980)

La Dolomie de Vittel rencontrée au sud de la Lorraine est assimilée à la Dolomie inférieure, et pourrait même représenter une subdivision de celle-ci. En outre, au-dessus des Argiles bariolées de la Lettenkohle moyenne, se trouve la Dolomie limite de la Lettenkohle supérieure, qui constitue un petit niveau semi-perméable.

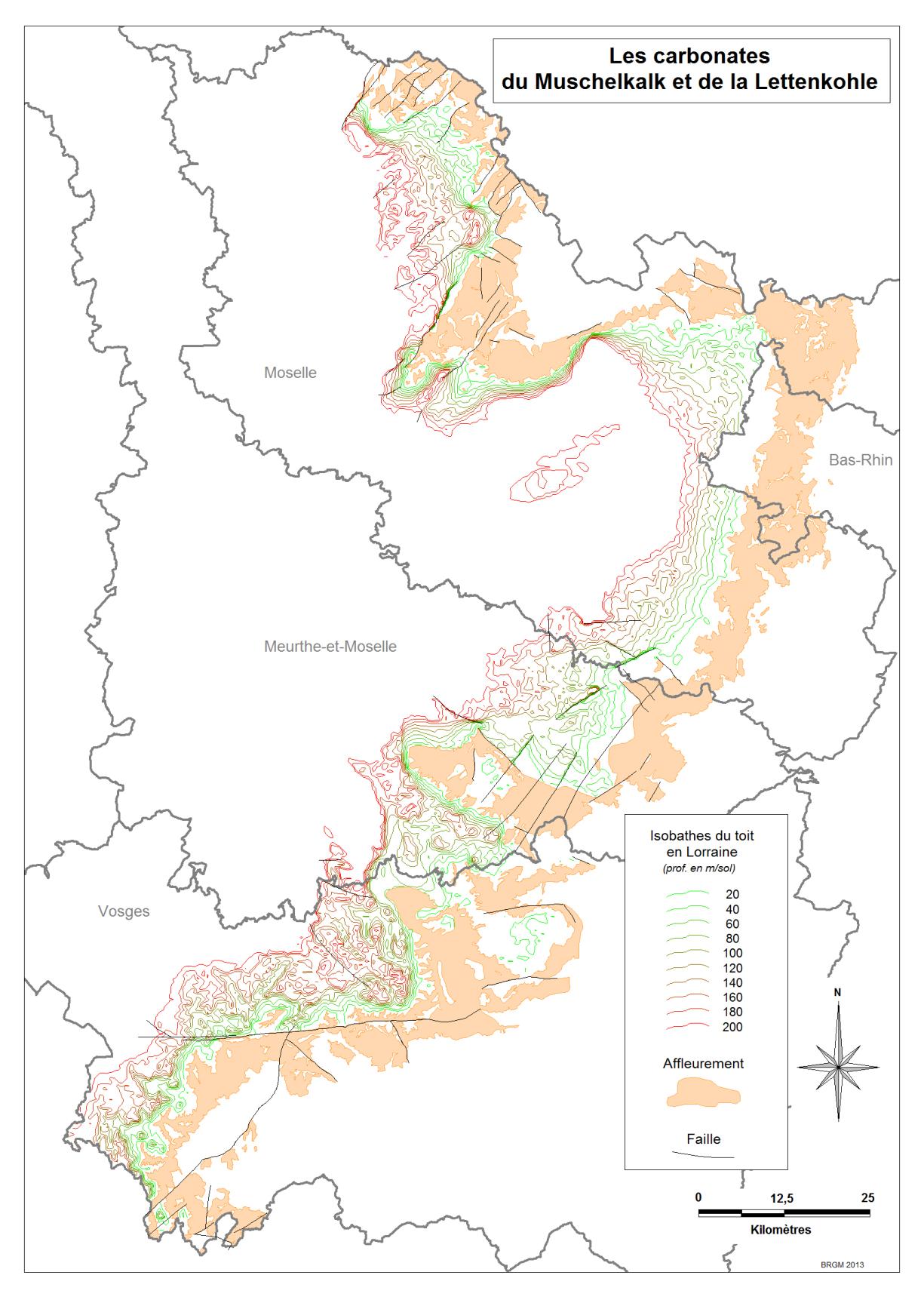

Caractéristiques hydrogéologiques

Les affleurements des systèmes aquifères sont présentés sur la carte ci-après. Dans la moitié sud de la zone d’ affleurement , des réseaux karstiques se sont développés (Chrétien et al., 1974 ; Durand et al., 1988 ; Laugier, 1966 ; Ménillet et al., 1978 ; Minoux, 1964, 1978 ; Minoux et al., 1974). Dans la moitié nord de la zone d’ affleurement , les calcaires sont aussi karstifiés ça-et-là. On peut par exemple citer la cavité karstique identifiée à Sarrebourg, ou encore les failles et diaclases qui s’apparentent à des éléments karstiques, recensées à Servigney-lès-Raville et Bouzonville (Arnal et al., 1998). La karstification des formations carbonatées expose leurs nappes aux pollutions.

-

Les carbonates du Muschelkalk et de la Lettenkohle (2013)

© BRGM

- Les carbonates du Muschelkalk et de la Lettenkohle ( BRGM , 2013)

Les eaux des carbonates du Muschelkalk et de la Lettenkohle sont du type bicarbonaté calcique, et aussi selon les cas sulfaté et magnésien. Dans le secteur de Contrexéville et Vittel, les systèmes aquifères sont bien caractérisés car ils sont exploités pour l’embouteillage et l’hydrothermalisme. Leurs eaux sont très minéralisées du fait de la présence d’évaporites.

Les courbes d’égale profondeur du toit du réservoir des carbonates du Muschelkalk et de la Lettenkohle figurent aussi sur la carte pour la région Lorraine. La perméabilité du réservoir provient de sa fissuration et de sa fracturation, qui diminuent avec la profondeur. Aussi les courbes d’isobathe sont représentées jusqu’à 200 m de recouvrement vers l’Ouest. L’expérience montre en effet que les forages au Muschelkalk sous-couverture épaisse sont souvent improductifs et qu’ils ne permettent de soutirer que des eaux de qualité médiocre.

Propriétés hydrodynamiques

Concernant les zones affleurantes, la roche fissurée et karstifiée fournit des débits très variables pouvant atteindre deux litres par seconde près de Sarreguemines. La Lettenkhole, grâce à ses niveaux aquifères de la dolomie inférieure et limite, est particulièrement recherchée entre les Nieds allemande et française.

Concernant le Muschelkalk sous couverture, le réservoir

aquifère

a tendance à être négligé. Ceci est notamment dû à des échecs de forages. La productivité moyenne des ouvrages (0,3 à 1 m3/h) reste modeste, sauf dans des secteurs particuliers comme Vittel et Contrexéville.

Les bancs dolomitiques et calcaires de la partie supérieure du Muschelkalk moyen sont souvent associés au Muschelkalk supérieur avec lequel ils communiquent. A l’

affleurement

, cet ensemble, par le jeu de la fissuration et de la karstification, présente une

perméabilité

généralement assez forte (notamment au niveau des Couches à Cératites et à Entroques). En s’éloignant des affleurements, la

perméabilité

décroît rapidement. Globalement, elle varie de 1,6 à 5,4.10-5 m/s. Présentant de grandes disparités géographiques, la

transmissivité

est généralement comprise entre 6.10-3 et 4.10-5 m2/s. Ainsi, les mesures effectuées dans la vallée de la Sarre et dans le Val sierckois montrent des valeurs 10 à 20 fois supérieures à celles mesurées sous couverture ou à la périphérie du

Bassin

houiller.

Bibliographie

- Agence de l’eau Rhin-Meuse, DIREN Lorraine, BRGM (2004) – Fiche de caractérisation initiale des masses d’eau souterraine ( Directive Cadre Européenne) - Masse d’eau souterraine des Calcaires du Muschelkalk

- Arnal C., Messin M. (1998) – Inventaire des cavités souterraines abandonnées du département de la Moselle. Rapport BRGM/RR-39833-FR, 42 p., 3 fig., 7 tabl., 2 ann.

- Bourgine B., Filhine-Tressarieu T., Monnot P., Nguyen-Thé D., Denis L., Robelin C. (2007) – Atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrains. Rapport BRGM/RP-54987-FR, 84 p., 1 CD

- Chrétien J.C., Verbecq F., Meyer R., Jurain G. (1974) – Feuille géologique n° 305 à 1/50 000e de Rambervillers.

- Durand M., Vincent P.L., Allemmoz M., Guillaume Ch., Vogt J. (1988) – Feuille géologique n° 339 à 1/50 000e d’Epinal.

- Laugier R. (1966) – Feuille géologique n° 269 à 1/50 000e de Lunéville.

- Ménillet F., Durand M., Maïaux C., Lougnon J. (1978) – Feuille géologique n° 270 à 1/50 000e de Cirey-sur-Vezouze.

- Minoux G. (1978) – Feuille géologique n° 304 à 1/50 000e de Mirecourt.

- Minoux G. (1964) – Feuille géologique n° 338 à 1/50 000e de Vittel.

- Minoux G., Théobald N. (1974) – Feuille géologique n° 374 à 1/50 000e de Monthureux-sur-Saône.

Documents à télécharger

- Carte des carbonates du Muschelkalk et de la Lettenkohle (BRGM) (PDF, 464.5 ko)

- Calcaires du Muschelkalk de Lorraine code 082 (PDF, 1018.7 ko) (Atlas hydrogéologique du bassin Rhin-Meuse, AERM , 2002)

Documents à télécharger

-

Calcaires du Tithonien du bassin parisien (Atlas hydrogéologique du bassin Rhin-Meuse, AERM, 2002)(PDF, 1 Mo)

-

Carte piézométrique des calcaires de l’Oxfordien (BRGM,2013)(PDF, 317 Ko)

-

Fiche descriptive des Calcaires du Dogger du bassin parisien (code 207) du référentiel hydrogéologique BDRHF V1(PDF, 3 Mo)

-

Entité hydrogéologique nationale 139 de BD LISA: fiche descriptive du Grand système multicouche du Jurassique moyen (Dogger) du Bassin Parisien et de ses bordures(PDF, 2 Mo)

-

Carte des carbonates du Muschelkalk et de la Lettenkohle (BRGM)(PDF, 464 Ko)

-

Calcaires du Muschelkalk de Lorraine code 082 (Atlas hydrogéologique du bassin Rhin-Meuse, AERM, 2002)(PDF, 1 Mo)